なるほど!

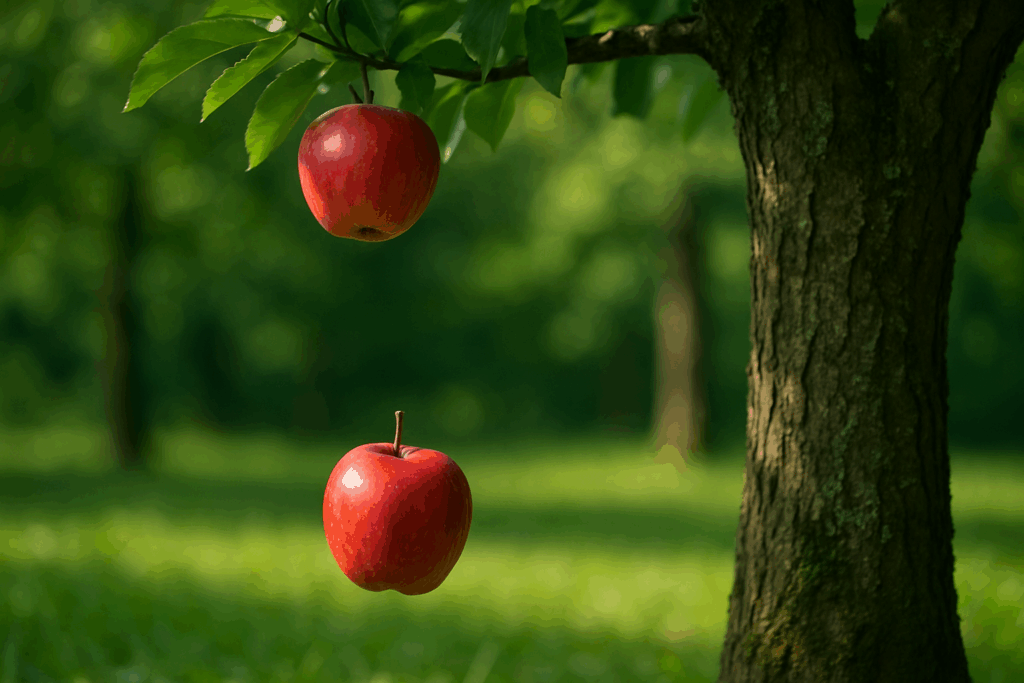

ある時、東京の文京区にある小石川植物園を散歩する機会があった。このようにすばらしい緑地が都心に残っていることは良いことである。この植物園には、ニュートンの木なるものがあった。ニュートンの生家にあったリンゴの木を接ぎ木して得たものである。ニュートンは、ニュートン力学で世界的に有名な科学者である。イギリスのケンブリッジ大学で学んだ人だったので、私にとっても身近に感じた。

ニュートンが、木からリンゴが落ちるのを見て、万有引力の法則を発見したことは有名である。ここで、「木からリンゴが落ちる」という日常眼にする具体的な事柄から、「万有引力の法則」という原理、より一般的・抽象的な表現にしたところに、ニュートンの貢献がある。具体と抽象の世界を行ったり来たりする作業が、ものごとを考え、進める上で大切である。

私たちは、日頃の活動で、何らかの企画や考えを示して、他人の評価を得るやり取りをしている。もし、その案や考えが良ければ、「なるほど、その考えはいいね」と言ってもらえるが、そうでなければ、「つまらないね」の一言で、案はボツになってしまう。

フィギュア・スケートや体操競技のように、細かい評価項目があり、項目ごとの採点が加算され、その総合得点で評価が決まる競技もあれば、サッカーや野球のように、総合得点のみで評価される競技もある。細かな評価項目は、あくまでも今後の作戦を考える上での、参考情報である。

ここでの私の提案は、単純なものである。ある考えの総合評価を、「なるほど!」と言ってもらえるかどうか、で採点しようというものである。「なるほど!」には、通常いくつかのことばが続く。

・なるほど!そういう理屈だったのか

・なるほど!それは面白いね

・なるほど!それで経緯が分かったよ。

・なるほど!今度やってみたいね。

等々があるが、時間的推移、比較、理由、楽しさ、今後の計画など、それぞれの側面があることが分かる。他人が、プラスの評価をしているのである。

現代的な「いいね!」だと軽い感じがするが、「なるほど!」の方が、一歩踏み込んでいる表現になる。ひらめく瞬間や腑に落ちることを、「Aha体験」と呼んでいるが、類似の表現である。英語国の人たちが、「アーハー(なるほど!)」と口にすることから、「Aha体験」と言われているものである。

料理でいえば、隠し味、材料の吟味、調理方法、盛り付けなどのちょっとした工夫の蓄積が料理の評価を高める。料理人の工夫ぶりを知り、私たちの日常の活動にも工夫を取り入れ、「なるほど!」の回数を増やしたいものである。

(金安岩男 慶應義塾大学名誉教授)